Ein Gespräch mit Andreas L. Hofbauer anlässlich seines Vortrages, gehalten am 17. Juni 2009 im Kunstpavillon München

Begrüßung

Einen wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich zu unserer heutigen Abendveranstaltung begrüßen und Ihnen gleich ohne lange Umschweife unseren Gast vorstellen – Herrn Dr. Andreas Leopold Hofbauer, der aus Berlin angereist ist. Guten Abend, Herr Hofbauer.

Andreas L. Hofbauer :

Guten Abend!

Frage:

Herr Hofbauer – der Profession nach sind Sie Philosoph, doch haben Sie im Vorgespräch darauf hingewiesen, dass Sie diesen Abend eher unter dem Aspekt der Psychogeografie zu betrachten gedenken. Was hat es denn damit auf sich – oder besser noch: Was ist das überhaupt?

Andreas L. Hofbauer:

Nun, man könnte das Folgendermaßen umreißen: Der Begriff selbst geht genau genommen auf Guy Debord und Abdelhafid Khatib zurück, bei denen er sich 1955 erstmals findet. Debord dürfte ja dem einen oder anderen von Ihnen als Gründungsmitglied der Situationistischen Internationale bekannt sein. Doch zweifelsohne gibt es da noch gewichtige ältere Vorläufer, ohne dass diese sich oder ihre Arbeiten so bezeichnet hätten. Thomas De Quincey zum Beispiel, Edgar Allan Poe und selbstverständlich Sigmund Freud. Dieser im Besonderen mit seiner Notiz über den Wunderblock und allgemeiner im Unbehagen in der Kultur. Gegenwärtig gibt es vor allem in Großbritannien neue Zweige dieses Forschungsfeldes, situiert zwischen Urbanistik, Geschichte, Psychologie und Kunst. Und freilich nicht zu vergessen der Politik. Implizit und explizit sind psychogeografische Untersuchungen oder Auseinandersetzungen immer auch politische Interventionen – keineswegs allerdings zu verwechseln mit dem, was sich früher einmal überaus schillernd als Geopolitik verstanden hat und auch neuerdings wieder in einigen Thinktanks zu reanimieren versucht wird. Psychogeografie ist Analyse und Intervention, nicht Ordnungsstreben. Sie entwickelt ausgehend von singulären Momenten, die oftmals zufällig, peripher oder beliebig scheinen, Spannungsfelder, die ihrerseits wieder zu Attraktoren für die Neuformulierung von Wissensbeständen wird. Es werden also nicht irgendwelche Muster aufgedeckt oder übergestülpt, sondern eher wird dem Raum gegeben, was sich idionsynkratisch aufdrängt.

Doch selbstverständlich ist auch die Psychogeografie wie jede andere menschliche Wissenschaft nicht viel mehr als eine flüchtige Fabel. Eine kurzfristige Verdichtung, die im besten Falle in Spannung versetzt und vielleicht Denken macht. Zweifellos aber ist sie eine Unternehmung, die nach sorgfältiger Unordnung verlangt.

Frage :

Mhm. Das klingt zwar auch reichlich schillernd, wie sie das hier beschreiben … Doch wie auch immer! – Was hat sich Ihnen bei ihren Unternehmungen nun also aufgedrängt?

Andreas L. Hofbauer :

Fangen wir ausnahmsweise von vorne an, wenn auch vorne niemals der Anfang ist. Auslöser für meine Einladung hierher war, wie man mir sagte, ein Kongressbeitrag, den ich für das Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen und das Zentrum für Historische Anthropologie zum Millenniumsjahr 2000 im Neanderthal-Museum in Mettmann gehalten habe. Während sich die anderen Redner um kulturphilosophische und paläontologische Aspekte kümmerten, war mir die etwas seltsame Aufgabe zugefallen, mich Joachim Neander zu widmen – dem pietistischen Kirchliedautor und Prediger. Dieser hatte Gottesdienste seiner Gemeinde in den Kalksteinhöhlen des Tales, das man später nach ihm Neandertal nannte und wo man noch später, im Zuge des Kalkabbaus, diejenigen Knochen fand, in welchen der Elberfelder Gymnasiallehrer und Naturforscher Johann Carl Fuhlrott als erster “fossile Menschengebeine” zu erkennen glaubte, abgehalten. Joachim Neander hatte also in dieser Gegend, dem Gesteins, einer mit Höhlen durchsetzten Schlucht der Düssel – sagen wir es einmal so – ekstatische Treffen kleiner Gruppen von Gläubigen organisiert. Es wurde eine Menge gesungen und Gott gepriesen. Joachim Neander starb jung im Alter von nur 30 Jahren. Seine Höhlen (gewaltige Naturdenkmäler) und damit gleich auch das gesamte Kalksteingebirge der Umgebung wurden von der NeanderthalerActiengesellschaft für Marmorindustrie vollständig abgebaut. 1890 auch die Höhle, in der man die Knochen des eben gerade nicht Namen gebenden Neandertalers gefunden hatte. Kalkstein war ein wichtiger Zuschlagstoff für die Eisenverhüttung und wurde zu Anfang des 20. Jahrhunderts von entscheidender Wichtigkeit für die Kriegsproduktion. Vom Kalkstein blieb also ebenso wenig wie von Herrn Neander selbst. Sein Grab ist unbekannt, in Düsseldorf trägt eine Kirche seinen Namen, seine bevorzugte Höhle mit dem aus Naturstein geformten so genannten Neanderstuhl gibt es wie gesagt nicht mehr, und selbst sein berühmtestes Kirchlied Lobe den Herrn wird, wenn es heute noch gesungen wird, mit veränderter Melodie vorgetragen. Kurzum: Für jemanden, der am kryptischen Verschwinden interessiert ist, ein willkommenes Fressen – um es etwas derb auszudrücken. Als ich nun diesbezüglich mit der Örtlichkeit hier konfrontiert wurde, stieß mir gleich wieder ein Name auf, nämlich jener Josef Thoraks.

Frage :

Oho – Josef Thorak. Man konnte ja schon nach der Lektüre Ihres Ankündigungstextes ahnen, dass sie sich mit diesem Mann beschäftigen werden. Darauf wurde ich auch schon im Vorfeld angesprochen. Interessant. Und Sie haben ja auch jede Menge Bilder mitgebracht, aus denen ich – wie ich gestehe – noch nicht ganz schlau geworden bin.

Andreas L. Hofbauer :

Wenn wir die Sache und die Herangehensweise sozusagen von Oben her ausleuchten wollen (schließlich fällt ja das Licht nicht nur in Platons Höhle von Oben her ein, sondern auch in Oberlichtateliers; bei noch älteren Vorfahren freilich mag es auch etwas schief von der Seite her gekommen sein),dann erlaube ich mir kurz Baudelaire zu zitieren: “Mein Gehirn ist ein Palimpsest und deines auch, Leser. Unzählige Schichten von Vorstellungen, Bildern, Gefühlen haben sich nacheinander auf dein Gehirn gelegt, so sanft wie Licht. Jede dieser Schichten schien die frühere einzuhüllen. Aber keine ist in Wirklichkeit zugrunde gegangen.”

Ist nun oftmals das Unsichtbare viel interessanter als das Sichtbare, dann gilt das weit mehr noch für Abwesendes, das in seiner Abwesenheit allerdings irgendwie noch anwesend ist und bleibt, bisweilen durchscheint. Wenngleich man sich auch nie sicher sein kann, ob es als das durchscheint, was es gewesen war, oder doch eher als das, was es gewesen sein wird. Doch das würde hier jetzt zu weit führen. Kurz: Wir haben es mit einer Art von marginalem Rest oder einem Überbleibsel zu tun, aus dem Zeit und Raum mit ihren Aspekten der Präsenz und Materialität erst zu entspringen scheinen. Mit Erinnerungssplittern, deren Status ein prekärer ist, da wir nicht anzugeben vermögen, warum gerade sie auftauchen und was das genau zu bedeuten haben mag. Wie nun aber eben die Wirkungen den Ursachen voranzugehen belieben, stieß ich bei der Auseinandersetzung mit dem aktuellen Ort und Anlass hier eben auf stupende Parallelen oder Analogien zu dem Vortrag über Neander im Neandertal im Jahr 2000. Mir kam also die Idee, parallele Abwesenheiten entlang der Achse Berlin-München zu erkunden.

Frage :

Wollen Sie damit andeuten, die Person Josef Thorak selbst wäre Ihnen zu so einer Art Überbleibsel geworden? Erwarten Sie sich denn Erhellung, wenn Sie sich ausgerechnet mit ihm hier beschäftigen? Gleichzeitig wissen Sie sicher, dass Josef Thorak dieses Atelier hier niemals benutzt hat. Ja es ist nicht einmal gesichert, ob er es überhaupt jemals betreten hat. Die Atelier- und Studiobilder die Sie hier zeigen sind ja allesamt in seinem speziell für ihn von Speer erbauten Atelier in Baldham entstanden.

Andreas L. Hofbauer :

Gewiss doch. Aber wie gesagt ging es mir für den Anfang um parallele Abwesenheiten. Gestatten Sie mir also, das Pferd doch noch einmal anders aufzuzäumen. (Ein passendes Bild allemal, denn nicht Josef Thorak oder sein Name werden sich als marginaler Rest und abwesender Zeuge für das hier von mir Gesagte erweisen, sondern ein Pferd oder genauer deren zwei. Aber dazu später.)

Recht rasch stieß ich bei meiner Recherche zu Thorak auf ein Buch, welches man nur in Sonderlesesälen und Raraabteilungen von Bibliotheken einsehen kann, will man nicht einige hundert Euro dafür anlegen, es antiquarisch zu erwerben. Kurt Lothar Tanks Deutsche Plastik unserer Zeit, versehen mit einem knappen Geleitwort des von Ihnen eben erwähnten Reichsministers Albert Speer. München 1942. Raumbildverlag. Die Erstausgabe ist in feines Kalbsleder gebunden und mit etwas mehr als 100 kleinen Doppelfotografien versehen, die man aus dem Buch herausnehmen kann. Eine davon, die, auf der sich ein Rosschwanz avantgardistisch gewagt in den Vordergrund drängt, sehen sie auch hier. Das Buch ist wenig beeindruckend und stellt vier Bildhauer vor, die idealtypisch für nationalsozialistische Plastik stehen sollen. Unter ihnen Josef Thorak und Josef Wackerle, der draußen den Neptunbrunnen verfertigt hat. Der Duktus dieses Buches ist, wie sich unschwer ahnen lässt, lobhudelnd und ideologisch gefällig. Erstaunlich dennoch, dass derselbe Herr Tank Jahre später, um genau zu sein 1966, dabei offenbar wenig Aufsehen erregend, eine Biografie über Günther Grass auf den Markt gebracht hat. Diese erschien – und auch das wird uns später noch Anlass zu Gelächter geben – in einer Reihe des Colloquium Verlages die den Titel trägt “Köpfe des XX. Jahrhunderts”. Nun war auch Thorak ein gottbegnadeter Kopf- und Büstenmacher. Nietzsche und Hitler, Pilsudski und Mussolini, Fritz Todt (sein Du-Freund und Gründer der Organisation Todt) und Kemal Atatürk, Max Schmeling (sein Freund und Nachbar in Bad Saarow) und Goebbels, Hindenburg und Friedrich II. … und sogar lange bevor er sich in die Arme der Bewegung gestürzt hatte auch eine Büste von Wilhelm von Bode. Gründer des vormaligen Kaiser-Friedrich-Museums in Berlin, das heute seinen Namen trägt, und der selbst einen schmalen Band zu den Werken Meister Thoraks verfasste. – Doch ganz abgesehen von diesem Kuriosum, von dem vermutlich nicht einmal Herr Grass selbst weiß, lieferte Tank mir alle Sätze, die mit einem Schlag die Verbindungslinien zu Thorak und dem, was sie hier hören und hören werden herstellten. “Der Künstler [i.e. Thorak] hat die Urkraft des Pferdes erschaut … Im Schatten der riesigen Pferde versinkt das Gipsmodell des Autobahnmonuments …” schreibt er, noch ganz im Banne eines vorangegangenen Atelierbesuchs. “Thorak liebt das Kreatürliche – Hunde laufen im Atelier herum, Rehe im weiten Park, in den Ställen stehen Pferde – er liebt die Blumen …” Und dergestalt müssen wir, Tank folgend, in seinen ins riesenhafte gesteigerten Werken erkennen, dass sie “Zeugnis ablegen nicht nur von der Größe des Planens, sondern auch für die Größe des Vollbringens in unserer Zeit [sprich: in diesem Falle im 3. Reich].”

Josef Thorak wurde am 7. Februar 1889 in Wien geboren. Gleich nach der Geburt zog seine Mutter mit ihm wieder nach Salzburg, wo her sie stammt und mit ihrem Mann, einem gebürtigen Ostpreußen, lebte. Er wird früh Waise und verbringt seine Kindheit und frühe Jugend in Heimen. Mit dem Priesterberuf, für den ihn seine Mutter bestimmt sah, wird es nichts. Er geht auf Wanderschaft und erlernt in Bulgarien das Töpferhandwerk (auch sein Vater war übrigens Töpfer), also einen zweifellos schöpferischen Beruf mit einem Ahnherren, um den ihn andere Berufsstände beneiden. Wenngleich auch vieles dabei auf tönernen Füßen stehen mag … doch lassen wir das beiseite. Nach seiner Rückkehr besuchte er zuerst die Akademie der Bildenden Künste in Wien, später studierte er in Berlin. Seit 1920 lebte er mit seiner Frau ersten Frau Herta und seinem beiden Söhnen Siegfried und Klaus in Bad Saarow. Von ihr lässt er sich 1926 scheiden. Seine zweite Frau ist Hilda Lubowski. Sie war eine Schwester des jüdischen Arztes Oskar Lubowski aus Berlin, der lange Zeit Hausarzt der Riefenstahl war. Leni attestiert ihr auch in ihren Erinnerungen eine schöne Person zu sein. Vielmehr als diese Bescheinigung und ein Reisepass, auf dessen erster Seite das rote J für Jude aufgestempelt ist, ist von Hilda Lubowski und ihrem gemeinsamen Sohn mit Josef Thorak Peter nicht geblieben. Nach dem Kriege gelten sie als verschollen oder spurlos verschwunden. Thorak hat sich sofort 1933 von ihr scheiden lassen, wenn gleich er sie auch eine Zeit lang weiter in seinem Haus leben ließ, ehe sie sich endgültig zur Emigration gezwungen sah. Clemens Holzmeister schlug Thorak eine gemeinsame mit Frau und Kind in die Türkei vor. Sowohl Max Schmeling als auch Louis Trenker, seine beiden engen Freunde, versuchen ihn zu überzeugen, er solle sich beim Führer persönlich dafür stark machen, eine so genannte “Sondergenehmigung” zu erhalten. Also die Erlaubnis, weiterhin mit einer jüdischen Frau zusammen zu leben (wie dies etwa auch Hans Moser gewährt wurde). Thorak lehnt ab. Nach 1945 wird er versuchen die Sache so darzustellen, als ob das Regime ihm seine Frau und das Kind entrissen hätten. Freilich sind bis zu seinem Tode 1952 keinerlei Versuche nachzuweisen, dass er jemals wieder herausfinden wollte was aus seiner zweiten Frau und seinem Sohn geworden ist.

Josef Thorak erweist sich überhaupt in jeder Hinsicht als konsequenter Karrierist. Noch ehe Goebbels am 11. Februar 1937 in sein Tagebuch notieren kann: “Thorak ist unsere größte plastische Begabung. Dem muss man Aufträge geben”, hat er schon ein weit verzweigtes Netz von Kontakten zu einflussreichen Proponenten der Partei gesponnen. Seinen Willen zur Großplastik und zum heldischen Pathos hat er ebenfalls bereits unter Beweis gestellt. Unter anderem beim Kemal-Atatürk-Denkmal in Ankara (mit sich aufbäumenden Ross) und dem türkischen Befreiungsdenkmal in Eskisehir, die man heute noch bewundern kann, wenn man denn will. 1935 nimmt er schon in Berlin an der ersten großen Kollektivausstellung nationalsozialistischer Kunst teil. Das Vorwort des Katalogs hebt ihn lobend hervor und rühmt den “Willen zur Auslese als … Kernstück des nationalsozialistischen Kulturprogramms”. 1937 wird er zum Professor der Kunstakademie München ernannt. Im selben Jahr noch bestückt er bei der Weltausstellung in Paris das Deutsche Haus (also den deutschen Pavillon), den sein Freund Albert Speer entworfen hatte, der später auch das Haus, also Atelier, für seine Gigantoplastiken in Baldham bauen wird, mit martialischen überlebensgroßen Figuren (Kameradschaft und Familie), die dem Vernehmen nach auch den Gefallen Stalins, der schräg gegenüber residierte, fanden. Er kommt auf die Sonderliste der zwölf wichtigsten bildenden Künstler des Reichs, die von allen anderen Aufgaben mit Ausnahme der Schöpfung entbunden sind, auf die so genannte “Gottbegnadeten-Liste” oder auch schlicht “Führerliste”. Erste Neider stellen sich ein, werfen ihm vor, nicht einmal Parteimitglied zu sein und nun andere von dem ihnen zustehenden Platz zu verdrängen. Thorak appelliert direkt an Hitler, dass er ja schon 1933 Mitglied werden wollte, die Beitrittsbescheinigung aber irgendwie verloren ging. Dem Gerücht nach will ihm der Führer höchst persönlich seinen Mitgliedsausweis aushändigen, daraus wird jedoch nichts. Dennoch erhält er sein Parteibuch rückdatiert auf 1933 und mit einer niedrigen Mitgliedsnummer. 1937 ist er schon bei der Vorbereitung auf die Große Deutsche Kunstausstellung vertreten. 1939 schließlich bei der feierlichen Eröffnung im Haus der Deutschen Kunst in München stellt sich die “Urkraft” seiner Pferde (mit und ohne Reiter) bereits ins Rampenlicht. Von nun an sind seine Werke dort in jedem Jahr zu bewundern. Zwischen 1937 und 1944 stellte er insgesamt 47 Skulpturen aus. Sein Rang als Bildhauer wird ihm nur noch von einem streitig gemacht, dessen Stern noch heller strahlt als seiner. Arno Breker.

Frage :

Hatten Sie nicht vorher betont, dass eine psychogeografische Untersuchung, wie der Name ja ebenfalls nahe legt, eng mit geografischen Gegebenheiten verbunden ist? Können Sie vielleicht, ehe sie zu den Pferden kommen, deren Bedeutung bei alldem sich mir immer noch nicht recht erschlossen hat, etwas näher ausführen worin der Zusammenhang zwischen dem Kunstpavillon und dem Haus der Deutschen Kunst besteht? Der ist ja recht nahe liegend und deshalb frage ich gleich weiter – warum denn Thorak und nicht Josef Wackerle?

Andreas L. Hofbauer :

Sie haben völlig Recht. Zuerst einmal zu den Orten. Nachdem der Glaspalast, der sich auf dem Gelände befand, auf dem wir uns gerade befinden, 1931 aus unerklärlichen Gründen ausbrannte und unzählige Kunstwerke ein Raub der Flammen wurden, gab es die Überlegung, die Anlage hier neu zu gestalten. Paul Ludwig Troost, das große (und wie Speer später betonte – beruhigende) Vorbild für Hitler in Sachen Architektur und der nachmalige Baumeister des Führers, der allerdings schon 1933 starb, hatte dazu Pläne entwickelt, jedoch nicht eingereicht. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, als für Hitler ein für allemal klar war, dass, wie er in der Eröffnungsrede am 15. Oktober 1933 dann auch betonte, “München wieder die Hauptstadt der deutschen Kunst werden soll”, war der Alte Botanische Garten nicht mehr als Standort für das Haus der Deutschen Kunst vorgesehen. Nach den Skizzen von Troost wurde hier eine Parkanlage nach den Plänen des Architekten Oswald Bieber und des Bildhauers Joseph Wackerle errichtet. Das so genannte “Kleine Ausstellungsgebäude”, also der Pavillon hier, wurde an der Stelle des ausgebrannten Glaspalastes errichtet. Angeblich war er als Atelier für Thorak gedacht, diesem aber nicht groß oder hoch genug. In seiner Rede zur Eröffnung der ersten Großen Deutschen Kunstausstellung in München am 19. Juli 1937 bemerkte Adolf Hitler dann dort drüben (also nicht hier): “Nun aber werden – das will ich Ihnen hier versichern – alle die sich gegenseitig unterstützenden und damit haltenden Cliquen von Schwätzern, Dilettanten und Kunstbetrügern ausgehoben und beseitigt. Diese vorgeschichtlichen, prähistorischen Kultursteinzeitler und Kunststotterer mögen unseretwegen in die Höhlen ihrer Ahnen zurückkehren, um dort ihre primitiven internationalen Kritzeleien anzubringen. Das Haus der Deutschen Kunst in München ist gebaut vom deutschen Volke für seine deutsche Kunst.”

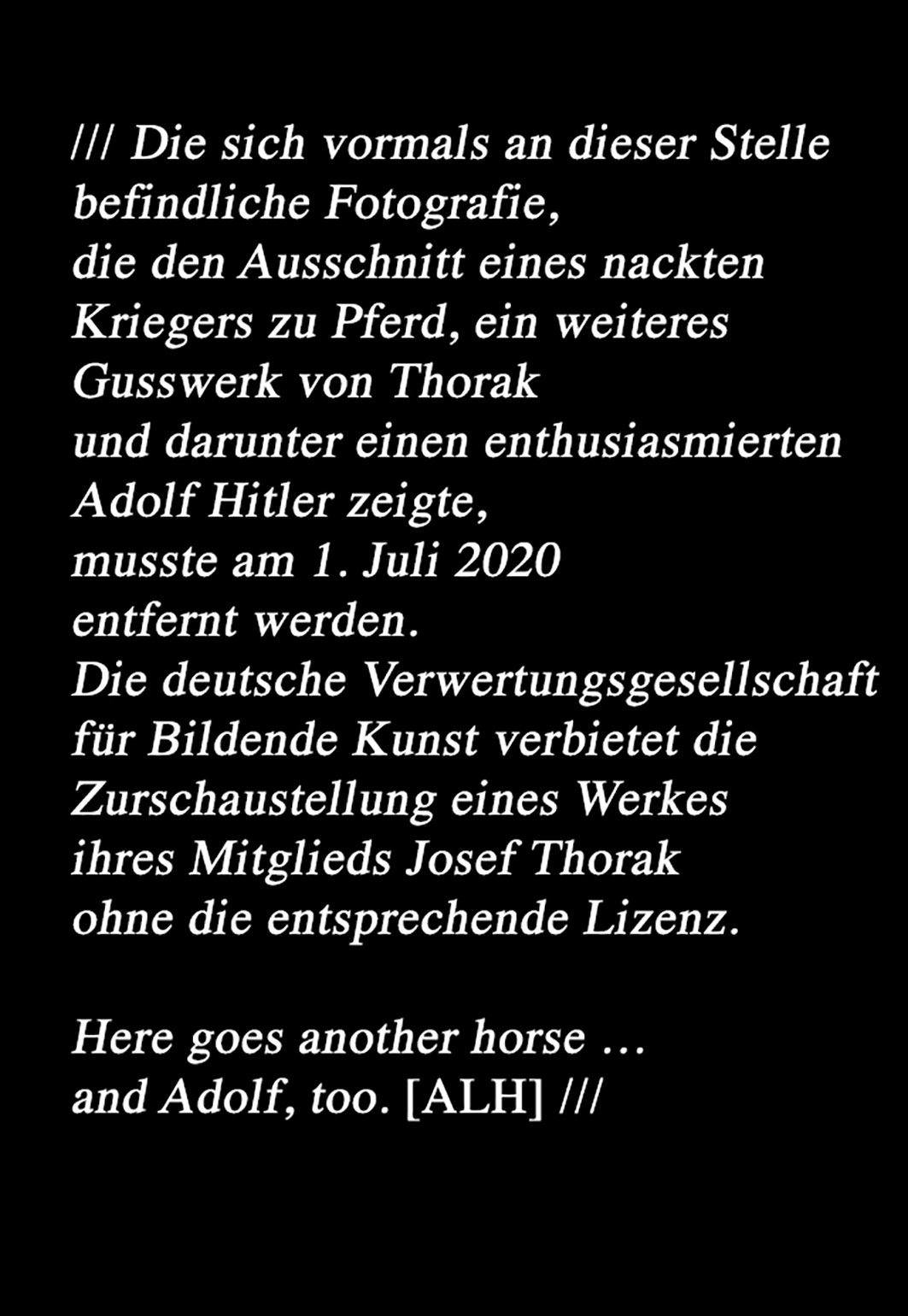

Doch es ist richtig: In der Tat stehen sich die beiden, ich meine jetzt Wackerle und Thorak, im Sinne des vorher kurz umrissenen Parallelgebildes Berlin-München nahe. Schließlich treffen sich auf dem Berliner Olympiagelände sogar Skulpturen Wackerles und Thoraks. Der Rossebändiger Wackerls und der Boxer Thoraks. Und auch in Tanks erwähnten Buch, stehen die beiden Seite an Seite. Und wahr ist auch, dass der Neptunbrunnen hier draußen vor der Tür, auch diesen Neptun als “Rossbändiger” zeigt. Allerdings hat dieses Ross einen Fischschwanz. Wie dem aber auch sei – ich habe mich an Thoraks Fersen geheftet. Und Ihnen auch ein rares Bild mitgebracht, das hier irgendwann vorbeidefilieren sollte, das Adolf Hitler und Witwe GerdyTroost zeigt, wie sie unter der Urkraft der Hufe eines Thorakschen Pferdes angeregt scherzen und sich freuen.

Frage :

Also ich gestehe ganz offen, dass mir die Parallelisierungen und Verschiebungen, die Sie hier vorbringen immer rätselhafter werden. Trotzdem: Was hat es denn nun mit diesen Pferden auf sich, die Sie uns hier beständig vor Augen führen?

Andreas L. Hofbauer :

Ja nun – die Pferde. Soviel gäbe es dazu zu sagen, wozu ich aber keine Zeit finden werde. Pferde sind ja Tiere die das Weite suchen. Keine Höhlenbewohner. Deshalb drängten sie sich mir auch auf in diesem Zusammenhang auf oder ich ließ mich auch von ihnen mitreißen. Zähmung, Domestizierung und Zucht – an sich schon erstaunliche und bemerkenswerte Gebiete – ließen sich hier ausmessen. Wie ein roter Faden zieht sich vor allem durch die totalitär-ideologische Kunst das Bild des gebändigten Pferdes. Selbst noch das “springende Pferd” Thoraks hat noch etwas von gewaltsamer Zähmung und Zügelung an sich. Dioskuren führen allüberall die Rosse, zwingen sie in Façon.

Doch ich will mich gar nicht darüber verbreitern. Und ich kann mich hier auch nicht auf die schrecklichen weißen Pferde aus den Alpträumen von Kubins Anderer Seite einlassen, welche die Nachtseite der Domestikation sind oder auf die Pferde aus John Hustons Film Misfits, in denen sich eine blonde Marylin Monroe am Ende selber erkennt. Es mag das Bild Johann Heinrich Füsslis in diesem Zusammenhang genügen, welches Sie hier sehen können. Eine Kopie desselben Bildes hing schließlich auch im Behandlungszimmer Sigmund Freuds in der Berggasse. Was vom Vergleich, das Ich verhalte sich zum Es, wie der Reiter zum Pferd zu halten sei, überlasse ich Ihnen. Was es hier also zu bändigen gab und worüber man sich dabei hysterisch täuschte, welche Rosstäuscherei also in der Tat im Gange war, kann nur an anderer Stelle ausgeführt werden.

Ich fahre deshalb fürs erste damit fort, welche konkrete Zeugenschaft das Pferd in Sachen Thorak spielt.

Beinahe alle Großplastiken von Thorak wurden niemals realisiert. Es existierten zumeist nur Modelle oder Entwürfe. Etwa die Bekrönungsgruppe für das Märzfeld am Reichsparteitagsgelände in Nürnberg mit der Siegesgöttin in der Mitte (deren verkleinerte Version im Skulpturensaal des Hauses der Deutschen Kunst zu sehen war) flankiert von den zwei Pferdebändigern. Das riesige Denkmal der Arbeit, das 30 Meter hoch an der Reichsautobahn Salzburg-München stehen sollte – Mercedes machte mit dem Bild eine Werbekampagne und für ein halbes Jahr wurde auch ein kleineres Modell am Walserberg aufgestellt, was ein wenig an die gefakten Hausfassaden erinnert, wie man sie heute häufig um den Potsdamer Platz, Unter den Linden und auf der Leipziger Straße (auf die ich gleich noch kommen werde) in Berlin finden kann. Vieles wurde nach dem Krieg zerstört oder verschwand in Depots. Die beiden erwähnten Figurengruppen aus der Pariser Weltausstellung hatte Thorak selbst 1949 einer Landshuter Gießerei zur Einschmelzung überlassen. In Salzburg stehen noch zwei “wertvolle Plastiken”, die er im Gegenzug der Stadt schenkte, die ihm dafür zuvor das “arisierte” Schloss Prielau bei Zell am See überschrieb, das bis dahin im Besitz der Witwe von Hugo von Hofmannsthal war. Thorak kassierte horrende Honorare für niemals finalisierte Projekte. Bittbriefe gingen immer wieder aufs Neue hinaus, um mehr Geld für seinen aufwendigen Lebensstil zu akquirieren. Bonzen kaufen ein mit Geld, das nicht ihnen gehört. Speer überweist fleißig und stellt noch mehr in Aussicht. Er versieht seine Spenden gar mit lustigen Gedichten. “Was nützte ein halber Friederich / ein halber Prinz Eugen ? / Und Großfiguren, die mühselig / auf einem Beine stehn? … Drum schick ich lieber / was er braucht [der Meister; ALH] und sei’s auch bares Geld. Drum schick ich rasch das Scheckerl / dem armen Jupp Thoräckerl.” Der werkelt bis zum Schluss in der Höhle seines Ateliers, raucht wie ein Schlot, leibt sich gewaltige Mengen Alkohol ein und fährt mit diversen Freundinnen und dem Reichsminister höchstpersönlich nach Sizilien, um gemeinsam die Kunst der Antike zu begreifen (was zwar unterhaltsam gewesen sein mag, aber mehrheitlich zu nichts weiter als Missverständnissen führte), lebt also in Saus und Braus. Am Ende aber gleicht alles doch dem Führer, der in der Höhle des tiefen Bunkers, hinter dem sich die Stelle befindet, an der er und Eva Braun ihr letztes Loch finden werden und unweit davon heute nur noch ein simpler Gulli daran erinnert, auf sein riesiges Modell von Linz starrt und parallel über Kuppelbauten mit dem Durchmesser von 250 Metern und einer Höhe von 220 Metern sinnierte. Bekanntermaßen sollte auch die Berliner Kuppel der Halle des Volkes oben eine Lichtöffnung haben. Durchmesser 46 Meter. Sie wäre damit größer gewesen als die Gesamtkuppel der Peterskirche. Was für ein Geburtskanal, könnte man meinen. Doch am Ende alles nur Totgeburten.

Frage :

Ich hoffe sie nehmen es mir nicht übel, aber … Wollten sie nicht irgendetwas zur konkreten Zeugenschaft (!) der Pferde (!) sagen?

Andreas L. Hofbauer :

Ach ja – verzeihen sie, ich bin abgeschweift. Also: Nachdem ich bei Tank wie erwähnt vom Pferde bei Thorak las, fiel meine Aufmerksamkeit auf seine zwei vielleicht elegantesten Pferde. Nämlich auf die, die in der Neuen Reichskanzlei in Berlin auf der Gartenterrasse für Hitler und seine Gäste aufgestellt wurden. Eine dieser beiden Bronzen war zuvor zentrales Ausstellungsstück im Haus der Deutschen Kunst in München gewesen, wurde später durch ein zweites ergänzt und hernach dort (eben in Berlin) aufgestellt. Verdichtung und Verschiebung, Verdopplung und Parallelisierung par excellence sozusagen. Wie sich herausstellte, ereilte nun eines der Pferde ein groteskes Schicksal, das sich aber – wer weiß? – zum Schluss noch zum Guten gewandt haben mag. Nach 1945 verschwand das eine der beiden Pferde, das andere aber wurde nach Eberswalde verbracht und dort aufgestellt. Ausgerechnet auf dem Gelände des Sportplatzes der dort befindlichen sowjetischen Kaserne. Unweit von Skulpturen von Franz Klimsch, Arno Breker und Spruchbändern sowjetischer Propaganda fristete es dort mehr oder weniger unbeachtet und konfrontiert mit scheinbar völliger Unkenntnis seiner Herkunft sein DDR-Dasein, um dann für immer zu verschwinden. Die letzte Aufnahme und Sichtung erfolgte im Jahr 1988. Wohin es verschwand, ist ungewiss. Unzuverlässigen Quellen im Internet zufolge hat es einen Stall bei anonym bleiben wollenden Sammlern gefunden, doch ich neige eher zur Ansicht, dass es jetzt, frei von seinen Bändigern, über die immergrünen Wiesen des Unbekannten galoppiert. Nun hatte sich also zu Verdichtung, Verschiebung Verdopplung und Parallelisierung (wichtigen Koordinaten nicht nur der Sprachforschung, sondern auch der Psychogeografie) noch das Verschwinden hinzugesellt, die Abwesenheit.

Es war nun nur noch nötig, ihre vormaligen Standorte am Gelände der Neuen Reichskanzlei in der Berliner Voßstraße zu dokumentieren. Wir begaben uns also für Film- und Fotoaufnahmen dorthin, lokalisierten anhand alten Planmaterials die Gartenterrasse und filmten mit riesigen Häuserattrappen im Rücken die Orte, an denen die Pferde standen. Doch was fanden wir dort? Just anstelle eines Pferdes (von dem wir selbstverständlich ja wussten, dass es nicht mehr da sein würde)? Ein kleines liegendes Häschen. Es war wohl weit von seinem Bau entfernt uns saß da, zitternd – ganz mutterseelenallein.

Frage :

So, so. Ein Häschen. Mutterseelenallein! Und – was haben Sie nun daraus wieder gefolgert?

Andreas L. Hofbauer :

Es hat uns frappant an ein Nippes-Häschen erinnert. Eines aus Porzellan.

Frage :

Nippes? Porzellan?

Andreas L. Hofbauer :

Ja. Und dabei befand es sich hier doch gerade (und wir selbstverständlich auch) in unmittelbarer Sichtweite zur Leipziger Straße 13. Dort gibt es heute nur mehr eine seltsame Glasfassade und eine Tür, die den Zugang zu einer brachliegenden Wiese verwehrt. Vor kurzem stand auf diesem Gelände noch eine andere Höhle, das Hightech-Haus der T-Com. Computerisiert wie ein Raumschiff und Tag und Nacht voller Rummel. Typisch Hauptstadt eben. Jetzt ist dort wie gesagt nichts mehr. Noch etwas früher befand sich allerdings an dieser Stelle das Flagshipstore, wie man das heute nennen würde, der Porzellan-Manufaktur Allach-München GmbH. Wirtschaftsunternehmung der SS, direkt im Verantwortungsbereich RF-SS Heinrich Himmler. Im Auftrag von “Ahnenerbe” wurde nicht nur die “Geistesurgeschichte” der Deutschen erforscht, sondern auch für den Hausgebrauch Buckelurnen mit Odalsrunen, Jul- und Sonnwendleuchter, Teller und Tassen, Ziethenhusaren en miniatur, und kleine Tierfiguren wie “Springendes Pferd” und “Junger Hase, liegend” hergestellt.

Verhielt sich Hitler zwar hämisch gegenüber der von Himmler und der SS betriebene Verherrlichung germanischen Urwesens (ganz zu Schweigen von den Ansichten Rosenbergs, für die er nur Gelächter übrig hatte), so schätze er sehr wohl Gebrauchskunst, die in jedem deutschen Haushalt zu finden sein sollte. Zu den Bemühungen Himmlers um prähistorische Ausgrabungen äußerte er hingegen: “Warum stoßen wir die ganze Welt darauf, dass wir keine Vergangenheit haben? Nicht genug, dass die Römer schon große Bauten errichteten, als unsere Vorfahren noch in Lehmhütten hausten, fängt Himmler nun an diese Lehmdörfer auszugraben und gerät in Begeisterung über jeden Tonscherben und jede Steinaxt die er findet. Wir beweisen damit nur, dass wir noch mit Steinbeilen warfen und um offene Feuerstellen hockten, als sich Griechenland und Rom schon auf höchster Kulturstufe befanden. Wir hätten eigentlich allen Grund, über diese Vergangenheit stille zu sein.”

Gut, soviel dazu. Doch nun zurück: Als die Belegschaft der Porzellanmanufaktur mehr und mehr für Kriegszwecke eingesetzt wurde (sprich: an die Front kam), musste trotzdem der Betrieb aufrechterhalten werden, da Prof. Theodor Kärner, Thoraks Kollege an der Akademie in München, immer neue Entwürfe vorlegte, die schließlich in die Wohnzimmer der Volksgenossen kommen sollten. Deshalb wurde aus den Außenlagern Dachaus und aus Dachau selbst, später auch aus anderen Konzentrationslagern, trotz der ausdrücklichen Missbilligung dieses Vorgehens durch Himmler, Häftlinge in die Manufaktur Allach verbracht, wo sie unter anderem Häschen und Pferde aus Porzellan herstellten. Galt in den Lagern selbst der Himmler-Befehl von der “Vernichtung durch Arbeit”, der Effizienzmaximierung in der Rüstungs- und Zulieferindustrie geschickt mit Exterminierung zu verbinden wusste, so war eine Überstellung in die Porzellanmanufaktur, aus der keine Tötungen bekannt sind, ein sicherer Weg, den Transporten oder Kommandos zu entgehen. – Prof. Thorak war für die Porzellanmanufaktur Allach künstlerisch beratend tätig, er forderte Häftlinge für sein Atelier an und war dafür verantwortlich, dass das Wort “reserviert für Thorak” unter den Häftlingen der Lager den Beiklang und das Versprechen einer zweiten Geburt erhielt.

Frage :

Sind diese Geschichten um Pferde und Plätze, um Thorak und die Vergangenheit also Gleichnisse? Welche Schlüsse sollen wir daraus ziehen, wenn es denn welche zu ziehen geben sollte?

Andreas L. Hofbauer :

Keinesfalls sind das Gleichnisse. Es sind Bei-Spiele – und zwar im Wortsinne. Und Schlüsse mag ein jeder ziehen, wie es ihm oder ihr gefällt. Auch denke ich nicht, dass es hier wirklich um historische Vergangenheit oder der moralischen Auseinandersetzung mit dieser geht oder gehen soll. Vielmehr scheint es mir von Interesse zu sein, wie jeweils das Verhältnis zum anderen (also auch zum anderen, der stört oder nicht ins Bild passt) in der Zeit ausgehandelt wird. Was also das Band der Generation oder der Filiation spannt. Im Deutschen gibt es ja ein noch schöneres Wort, das dieses Band der Teilung zeitlich und räumlich an- und ausspricht: Geschlecht.

Hier ließe sich auf der einen Seite unschwer zeigen – und derlei wurde auch bereits häufig unternommen – wie in den Entwürfen des Titanischen der Versuch unternommen wird, das Weiblich-Mütterliche abzustreifen, während es im selben Zug gerade phantasmatisch simuliert wird. Das ist zuweilen nicht frei von Lächerlichkeiten. Bei Thoraks Figurengruppe Paris Urteil buhlen die drei Schönen beinahe schon so kokett aufgesetzt, dass sie heute wieder bei einer beliebigen Deutschlands-Next-Sexy-Hausfrau-Show mitmachen könnten, wären sie nicht aus Stein oder Gips. Paris selbst lehnt auf seinem überlangen Stecken und sieht aus, als wolle er ob des Angebots gleich vornüber kippen. Thoraks Skulpturen sind ja überhaupt asexuell und nicht allein deshalb auch auf gewisse Weise ungeschlechtlich (können also mit dem anderen in Zeit und Raum eigentlich nichts anfangen). Etwa die keusche weibliche Mittelfigur (Siegesgöttin) für die Bekrönungsgruppe in Nürnberg, welche die Beine zusammenpresst, den Kopf tief gesenkt hält und stattdessen den stummen Kranz des O hochreckt. Freilich ohne jede libertin-devote Ausstrahlung der Dame gleichen Namenskürzels. Bissig hatte Thorak später gerade dies als Rechtfertigung angeführt und dazu bemerkt: “Sehen sie da ein Hakenkreuz drinnen? – Eben!” Nun kann auch ich hier beim besten Willen kein Hakenkreuz erkennen, um Martin Kippenberger zu paraphrasieren, doch gerade deshalb sehe ich vielleicht nichts anderes. Unbestreitbar aber ist die Leere. Wilhelm von Bode hatte schon 1929 über Thorak geschrieben, dass diesem “auch in der Darstellung des Nackten alles Erotische oder Sinnliche ganz fern” liege.

Man spürt also förmlich den Mangel an einer offenen Stelle, den Mangel an plastischem Spielraum. Keine Fuge weit und breit. Alles ist in Bewegungslosigkeit erstarrt und der Kollaps kann gerade deshalb jeden Augenblick eintreten. Nicht umsonst besitzt unser Schädel Fontanellen und Nahtstellen, weil das Gehirn zu schnell und später weiter wächst, die Kalotte daher beweglich bleiben muss, nicht nur dann, wenn sie den engen Bereich des Beckens verlässt, um sich in der Zeit weiter zu bezeugen. Notwendig ist es für uns alle, uranfänglich eine Spalte im Kopf zu haben, wenn diese auch von einer Membran geschützt ist, die verhindert, dass der Regen einschlägt, wie das der Dichter Thomas Brasch einmal ausgedrückt hat.

Frage :

Wollen Sie damit etwa auf die von Ihnen eingangs zitierte Stelle von Baudelaire anspielen? Licht, das von oben her eindringt und das Gehirn gleich einer beschichteten Fotoplatte belichtet?

Andreas L. Hofbauer :

“Licht ist heute die Grundbedingung erfolgreichen Handelns.” Dieser scheinbar aufklärerische Satz stammt von Adolf Hitler. Kult soll nur sein, was zur Pflege des natürlichen und göttlich Gewollten dient, geübt “vor dem offenen Antlitz des Herrn.” Doch das ist freilich irreführend. Nicht göttlicher Herr oder Natur sind es, sondern der andere, vor dessen Antlitz wir stehen. Idealtypische Konzepte, wie das von der gesunden Rasse, mussten natürlich erschauern, wenn sie auf ihre Entwicklungsgeschichte zurückschauten. Der ungenannte Porträtist Hitlers, der wohl versucht hatte, diesen so genau als möglich wiederzugeben, wurde im “Schwarzen Korps” dafür gegeißelt, er würde Hitler wie einen Neandertaler erscheinen lassen. Man stellte dort fest, dass “ein Künstler, der versuche den Führer zu gestalten, eben mehr sein müsse als ein Künstler”. Aber was mehr? Wohl Züchter und Projektor eines Phantasmas. Denn Kunst war für Adolf Hitler selbst ja nichts anderes, als die “Ausstrahlung der eigenen Erbmasse in die Zukunft”.

Frage :

Dann hätte Josef Thorak wenigstens mit seiner Führerbüste doch gar nicht so danebengelegen. Sie haben ihn ja selbst in Ihrer Voreinladung zitiert. Hitler sei mit der Büste unzufrieden gewesen. “Er hat die mangelnde Ähnlichkeit gerügt. Aber ich bin kein Porträtist. Ich habe sie künstlerisch geformt und die Charaktermerkmale des Kopfes hervorgehoben. Das waren die Kauwerkzeuge.”

Andreas L. Hofbauer :

Ja. Das fand ich amüsant. Schließlich lautet ja die neueste Theorie zum Verhältnis von Homo neanderthalensis und Homo sapiens vom französischen Anthropologen Fernando Rozzi, die erst kürzlich für Schlagzeilen sorgte, dass letzterer ersteren gefressen hätte. Und gerade dieser Umstand soll ausgerechnet anhand der Knochenreste der Kauwerkzeuge des Opfers bewiesen werden. So als ob die Phantasmenproduktion ein gewaltsames Ende finden musste, indem sie sich der Homo sapiens wieder einverleiben musste. Das gibt Anlass, sich im Verzeihen zu üben. Schließlich soll man ja bekanntlich nicht nur seinen Nächsten lieben wie sich selbst, sondern auch sein Symptom.

Frage :

Ein weiteres Zitat aus ihrer Vorankündigung stammt von Grabbe. “[S]o erscheint die Himmelswölbung mir beinahe als das Inn’re eines ungeheuren Schädels und wir als seine Grillen!” Das ist doch eine ganz schreckliche und ausweglose Vorstellung! Eine Höhle gleichsam, die man niemals verlassen könnte? Oder wollen Sie etwa esoterisch andeuten, die Fontanelle sei ein Ausgang?

Andreas L. Hofbauer :

Fragen wir uns zuerst doch noch, was geblieben ist von Josef Thorak und seinem Werk. Welche anwesenden Zeugen oder Ruinen gemahnen noch an ihn? Ein wenig mehr, als der Name einer Kirche und ein Lied zwar, doch nicht viel mehr. Ein paar Skulpturen im öffentlichen Raum, eine Josef-Thorak-Gesellschaft ewig Gestriger, die mich schon bei der kleinsten Nachfrage beschimpften. Kein Adler thront auf der Weltkugel, die er in seinen Fängen hält, sondern eine Madonna mit Kind aus weißem Carrara Marmor, steht nun – bei der letzten Skulptur Thoraks nach dem Kriege – auf ihr, die von einer Schlange gewürgt wird in der Benediktiner Abtei in Ndanda Tansania, südlich des Sudan, wo Riefenstahl ihre Nuba fand. Thorak liegt in Salzburg auf dem St. Petersfriedhof neben seiner Mutter in einem Grab unter den Arkaden begraben, das er schon in den Vierziger Jahren unter Mitwirkung des Salzburger Gauleiters Dr. Gustav Adolf Scheel (derselbe, der ihm auch zu seinem SchloßPrielau verholfen hatte) erworben hatte. Nun fand er wohl Ruhe und Einkehr, die er vor allem später so gesucht hatte, gesteigert bis ins Weinerliche und Frömmelnde. Doch Aussagen wie “Geben die denn nie eine Ruh’?”, sind nicht allein für Thorak typisch. Die Münchner Spruchkammer erklärte Josef Thorak 1948 auf alle Fälle für “nicht betroffen”. Also “entnazifiziert”. Zwei Berufungsverfahren gegen diesen Bescheid scheiterten.

Albert Speer hatte die Theorie vom Ruinenwert begründet, die Hitler ausgesprochen gefiel. Bauten und künstlerische Artefakte sollten eine Traditionsbrücke zu künftigen Generationen bilden. Gleichzeitig war natürlich nur jemand, der derselben Rasse entstammte später im Stande zu sehen und zu verstehen, welche Größe hier übrig geblieben. Man wollte sich selbst zum Objekt der Bewunderung in der Zukunft machen. Auch Kunst und Architektur waren Geburtskanäle dieser Zeitreise. Portrait des Künstlers als Fossil oder Ruine. Die Bauwerke sollten im Verfallszustand, gleich dem Forum Romanum oder der Nike von Samothrake, in hunderten oder gar tausenden von Jahren bestaunt werden. Auch diesbezüglich ist man gescheitert. Beinahe restlos ist alles verschwunden und nur eifrige Psychogeografen entdecken hie und da noch Bilder von oder schriftliche Dokumente sogar noch über niemals fertig gestellte Modelle.

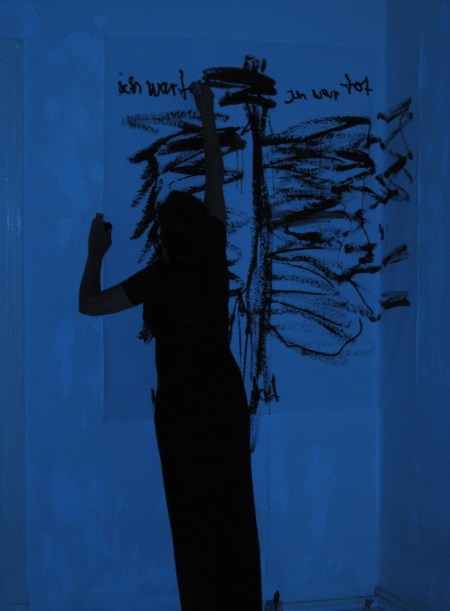

Doch noch einmal zurück zu dem zitierten Grabbe. Vollständig lautet das Zitat: “[S]o erscheint die Himmelswölbung mir beinahe als das Inn’re eines ungeheuren Schädels und wir als seine Grillen! – Ich bin eine, die er, wie sehr ich auch mich sträube, im Begriff ist zu vergessen!” Es ist ein tröstlicher, wenn auch unwahrscheinlicher Gedanke, dass wir irgendwann aus dieser Höhle einfach verschwinden könnten. Weder zugrunde gehen, noch uns mit titanischer Überanstrengung aus ihr emporrecken, sondern einfach verschwinden und (uns) im Vergessen sein lassen. Dinge verwehen und treiben ab. Eine Störung, ein Flackern oder ein Nacht- oder Tagrest aus dem Alptraum. Dann bricht ein neuer Tag an. Ohne …

Elf Jahre nach Josef Thoraks Tod wurde 1963 eine Straße im Salzburger Stadtteil Aigen nach ihm benannt. Bis heute gibt es Bestrebungen, diesen Namen zu entfernen und die Straße umzubenennen. Ich fände das ganz richtig und auch reizvoll, nicht zuletzt deshalb, weil man dann dort filmen und neue Recherchen anstellen könnte.

Frage :

Ich denke, wir sind jetzt am Ende angelangt. Der Abend ist schon weit fortgeschritten und ich gebe gerne zu, etwas erschöpft zu sein. Deshalb halte ich es für besser, von einer Diskussion Abstand zu nehmen. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so bin ich mir sicher, dass sie der Vortragende im Anschluss gerne beantworten wird. – Ich bedanke mich bei Herrn Hofbauer für seine Ausführungen und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. Auf Wiedersehen.

Andreas L. Hofbauer :

Ja – herzlichen Dank, dass Sie hier waren und … Gute Nacht!

Dank an: Heinrich Dubel, Susanna Kalivoda, Theo Ligthart, Kristina Loos, Christina Mittag, Andreas Templin & Inken Wagner.